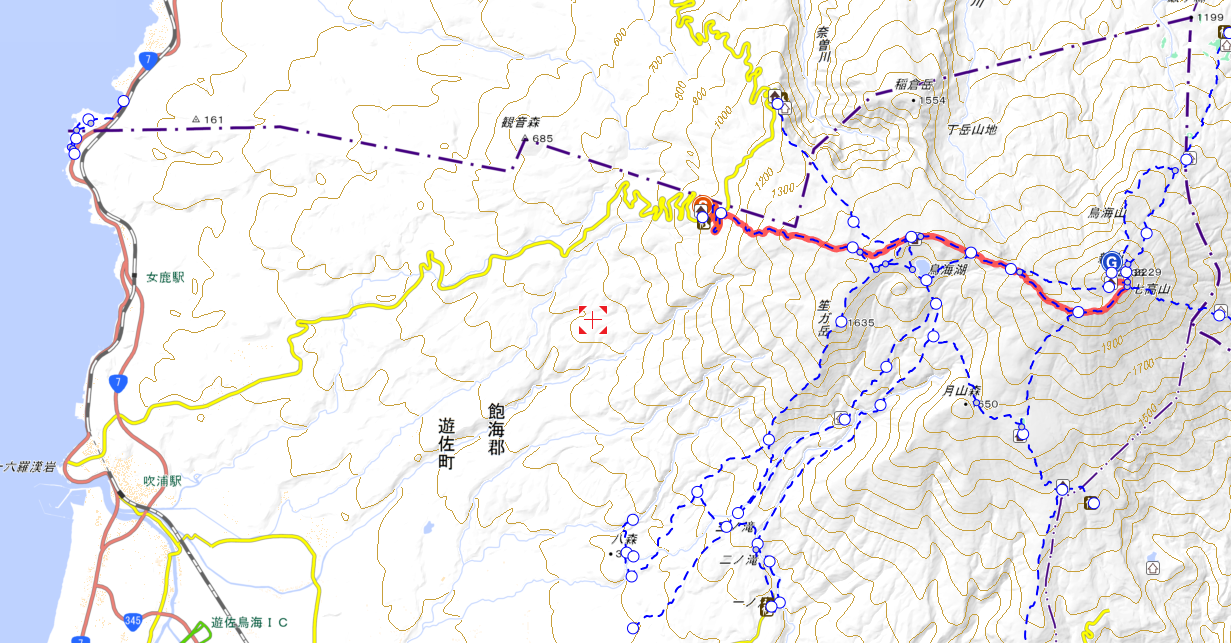

私は山形県と秋田県の県境にそびえる

鳥海山(ちょうかいさん)の麓、

日本海に面した十六羅漢岩の海岸に立っていた。

10月下旬。

潮風は冷たく、すでに冬の気配を帯びている。

目の前には、荒々しい波が打ち寄せる海岸線。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

そして、その背後には、

独立峰ならではの圧倒的なスケールで、

空を衝くようにそびえ立つ、

雪化粧を始めた鳥海山の姿があった。

この山行に選んだテーマは、

「Sea to Summit」

海抜0メートル地点から、

東北で二番目に高い標高2,236mの頂を目指す、

壮大なチャレンジだ。

夏山シーズンは終わり、

山はすでに冬支度を始めている。

それでも私がこの時期を選んだのは、

海からの独立峰が持つ雄大さと、

厳しさを、全身で受け止めたかったからに他ならない。

海からの挑戦、深夜の侵入者

十六羅漢岩から、私は相棒である自転車にまたがった。

海沿いの車道から山へと向かう道は、

ひたすらに長く、そして傾斜を増していく。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

平野部を抜けると、

道は深い山へと吸い込まれていく。

足が棒になるほどのペダルを漕ぎ続け、

日が西の海に沈む頃、

ようやく登山口の一つである大平山荘に到着した。

山荘はすでに冬季閉鎖されており、

静寂に包まれていた。

この夜を過ごす場所は、

山荘前の広い駐車場の空き地。

日が完全に落ち、

漆黒の闇が周囲を覆う中、

私は急いでテントを設営した。

夕食を終え、寝袋に潜り込む。

標高が上がった分、

気温は急激に低下し、

海の潮風とは違う、

山特有の冷気が肌を刺す。

夜中、ふと目が覚めた。

耳を澄ますと、

微かに獣の匂いがする。

そして、テントのすぐ外で、

「ガサッ」という草を踏むような音。

野生動物だろう。

私は身を固くして、

夜明けを待った。

翌朝、

テントの外が明るくなったのを確認し、

恐る恐るファスナーを開けた。

そこに広がっていたのは、驚くべき光景だった。

私のテントは、

数頭の鹿に囲まれていたのだ。

鹿たちは私を一瞥すると、

すぐに地面に生えている草を食み始めた。

辺りを見回すと、

周囲は、柵で囲まれている。

どうやら私は、昨夜の暗闇の中、

誤って鹿園の閉鎖された区画の中に

テントを張ってしまっていたらしい。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

「侵入者」は私の方だったのだ。

申し訳なさと、自然との距離の近さに、

思わず苦笑いが漏れた。

予想外の目覚めを経て、

私は急いでテントを撤収し、

柵をまたいで、正式な登山口へと向かった。

紅葉の歓喜と、吹雪の洗礼

午前中、

私は登山道を進み始めた。

山腹はまさに紅葉の最盛期。

標高が下がるにつれて、

ダケカンバやナナカマドの葉が、

燃えるような赤、鮮やかな黄色に色づき、

登山道を彩っている。 前日の疲労も忘れ、私は夢中になって歩き続けた。 満開の紅葉は、この時期の鳥海山が持つ、 最高のご褒美のようなものだった。

しかし、鳥海山は、

その美しさだけでなく、

独立峰としての厳しさも併せ持っている。

標高が1,500mを超えたあたりから、

天候が急変した。

それまで晴れていた空は一気に雲に覆われ、

強風が吹き荒れ始めた。

気温は見る見るうちに低下し、

体感温度は氷点下に近い。

紅葉の森を抜けた場所は、

一気に冬山の様相を呈し始めたのだ。

さらに標高を上げ、

山頂直下に近づくと、

天候はさらに牙を剥いた。

冷たい雨がやがて雪に変わり、

激しい吹雪となった。

視界は遮られ、

体は芯から凍える。

手足の感覚が麻痺しそうになるほどの寒さの中で、

私は一歩一歩、

力を振り絞って進んだ。

日本海からの湿った風が、山にぶつかり、

一瞬にして雪を降らせる。

その荒々しさこそが、鳥海山の「真実の姿」だった。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

厳冬の頂き、大地の物語

凍えながらも辿り着いた鳥海山の頂上付近は、

すべてが雪と氷に覆われていた。

風の音だけが、

耳元で「ゴォー」と唸りを上げている。

吹雪で景色は見えなかったが、

この場所まで辿り着いたこと、

そして、海から標高2,236mの頂まで、

自分の足と力で登り切ったという事実に、

言葉にできないほどの達成感が込み上げてきた。

すぐに下山を開始した。

この厳しい状況下で、

山頂に長く留まるのは危険だと判断したからだ。

吹雪の中を駆け下りる。

下山途中、再び紅葉の帯に差し掛かると、

嘘のように天候が回復した。

標高によって、

これほどまでに世界が劇的に変わるのかと、

私は改めて自然の巨大な力を思い知った。

獣の匂いと遭遇した一夜、

満開の紅葉の歓喜、

そして吹雪の洗礼。

鳥海山は、

その雄大な山容と、

海から天を衝くというスケールで、

私に多くの物語を与えてくれた。

それは、自然に対する畏敬の念と、

人間が挑むことの尊さを教えてくれる旅だった。