早朝、

私は山梨県と神奈川県の県境に位置する、

御正体山(みしょうたいやま)の

登山口近くに立っていた。

時刻は午前7時。

11月上旬の澄み切った冷たい空気が、

肌を心地よく引き締める。

目的は、この時期ならではの紅葉を楽しみながら、

そして、

その紅葉の森の向こうにそびえる

富士山の雄大な姿を拝むことだった。

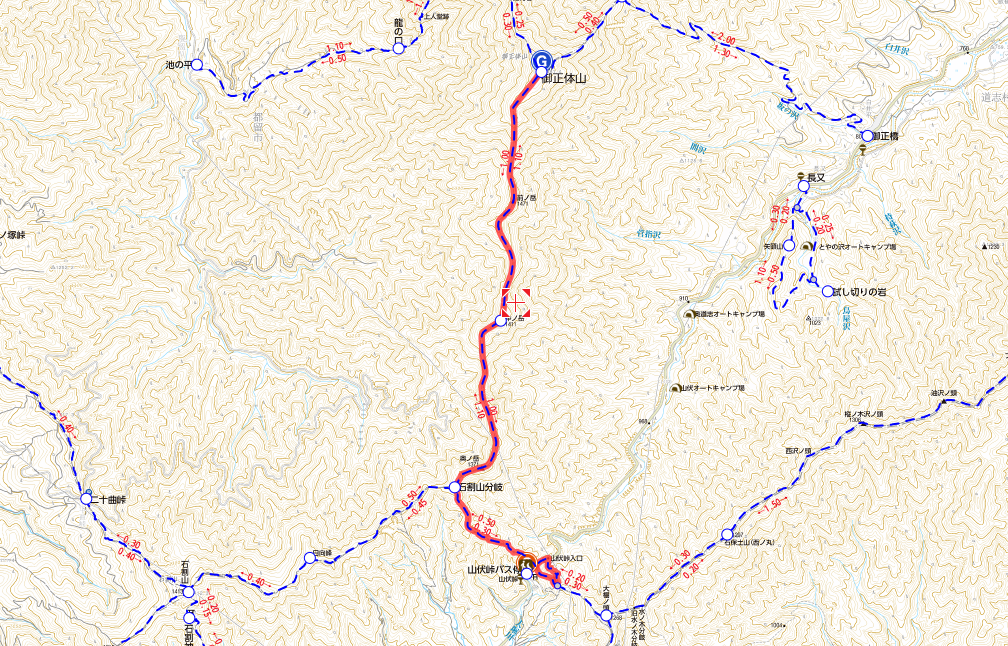

車を山伏峠(やんぶしとうげ)の路肩に止め、

準備を整える。

標高1,682m。

御正体山は、

丹沢と道志山塊の間に位置し、

静かな山歩きを楽しめる、

知る人ぞ知る名峰だ。

その名が示す通り、

「御正体」

つまり神仏の本体が宿る山として、

古くから信仰を集めてきた歴史を持つ。

聖なる峠の入り口、深まる秋

山伏峠の登山口から、

私は森の中へと足を踏み入れた。

今日の天候は、

この上ない快晴。

頭上からは、太陽の光が、

木々の葉を透過して降り注いでいる。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

そして、まさしく紅葉の盛り。

カエデやブナ、ナナカマドの葉が、

鮮やかな赤、オレンジ、黄色に染まり、

登山道全体を明るく彩っていた。

整備された道は、

気持ちの良い広葉樹林帯を縫うように登っていく。

足元には、

ふかふかとした落ち葉の絨毯が敷き詰められ、

踏みしめるたびに乾いた音が響く。

この時期のこの森は、

まるで自然が作り出した美術館のようだ。

日常の喧騒から離れ、

ただひたすらに、

この美しい色彩と、

澄んだ空気の中を歩く喜びを感じていた。

御正体山は、

その静かな佇まいから、

多くのハイカーに愛されている山だという。

歩きやすい道と、

深い森の癒しが、

この山が持つ魅力なのだろう。

紅葉越しの富士、至高の眺望

登り始めてしばらくすると、

木々の間から、

時折、白い巨体が覗き始めた。

富士山だ。

その姿が見えるたびに、思わず立ち止まってしまう。

そして、ついに森が開け、

最高の展望スポットに辿り着いた。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

そこは、登山道から少し外れた場所にある、

富士山を見通せる丘だった。

目の前に広がる光景は、

まさに絶景。

谷間を埋め尽くすように広がる紅葉の海。

その燃えるような色彩の彼方に、

日本一の山、富士山が、

雄大で堂々とした姿でそびえ立っている。

雪化粧を始めた山頂と、

中腹の濃い青灰色のコントラストが、

手前の紅葉の鮮やかさを、一層引き立てていた。

この景色を見るために、

私は今日、この山に登ることを決めたのだ。

紅葉と富士山という、

日本の秋が誇る二大絶景を

同時に堪能できる贅沢な時間。

その雄大さに、

私は言葉を失い、

ただただシャッターを切る。

冷たい風が吹き抜け、

葉を揺らす音だけが、

静寂を破っていた。

この場所で得られた感動こそが、

御正体山の最も大きな宝物だと感じた。

信仰の山頂、歴史の囁き

展望の丘を後にし、

再び深い森の中を登り続ける。

山頂が近づくにつれて、道はやや急になり、

岩も増えてきた。

そして、ついに御正体山の山頂に到着した。

標高1,682mの頂は、

平坦で、広々としている。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

しかし、山頂からの眺望は、

私が期待していたものとは少し違っていた。

周囲は木々が深く茂っており、

残念ながら、あまり景色を見ることはできなかった。

先ほどの展望の丘からの眺めが、

あまりにも素晴らしかったから、

その落差に少し肩を落とす。

だが、その代わり、

山頂には、

この山が持つ歴史と物語を伝えるものがあった。

山頂の標柱の傍らには、

真新しい立札が立てられていた。

そこには、

「2004年に皇太子殿下(現・天皇陛下)も登頂されました」という趣旨の文字が刻まれている。

古くから神仏が宿る山として信仰されてきたこの山が、

現代においても、

皇室の方々にも登られる、

格調高い山であるということを物語っていた。

御正体山という名が示す

「聖なる本体」

の存在を、

この立札と、周囲の深い静寂が、

改めて感じさせてくれた。

景色はなくても、

この山頂には、

静かな威厳と、

時を超えた物語が満ちていた。

聖地の余韻、山から日常へ

山頂で簡単な食事を済ませ、

私は下山を開始した。

帰路もまた、紅葉の森の中を歩く。

午前中よりも太陽の光が斜めに差し込み、

紅葉の色はさらに深みを増しているように見えた。

落ち葉を踏みしめる度に、心が洗われていくようだ。

多くの登山客とすれ違う賑やかな山とは違い、

この御正体山は、終始、静かで穏やかな時間が流れていた。

山伏峠の登山口に戻り、

車に乗り込む。

エンジンをかけると、

再び日常の時間が動き出す。

短い時間ではあったが、

都会の喧騒から離れ、

紅葉の美しさと、

富士山の雄大さ、

そして山の静かな歴史に触れることができた。

その体験は、私の心を深くリフレッシュしてくれた。