目次

序論:薪積みの本質的な問い

薪を積む。

それは単純な労働か、

それとも深い営みか?

炎の糧となる木々を、

ただ積み上げ、

雨風から護るだけの行為ではない。

薪積みは、

自然の時間と人間の意図が交差する、

極めて哲学的な行為である。

我々は薪を積むことで、

乾燥という名の「時」を設計し、

炎という名の「未来」を構築している。

安易に積み重ねた薪は、

時間の中で崩壊し、

カビという名の停滞を招く。

最高の炎は、

最高の薪積みから生まれる。

この行為は、

単なる片付けではなく、

来るべき冬の充足を約束する、

覚悟と技術の顕現なのだ。

薪積みが持つ本質的な意味を理解し、

その技術を極めることで、

炎は深みを増すだろう。

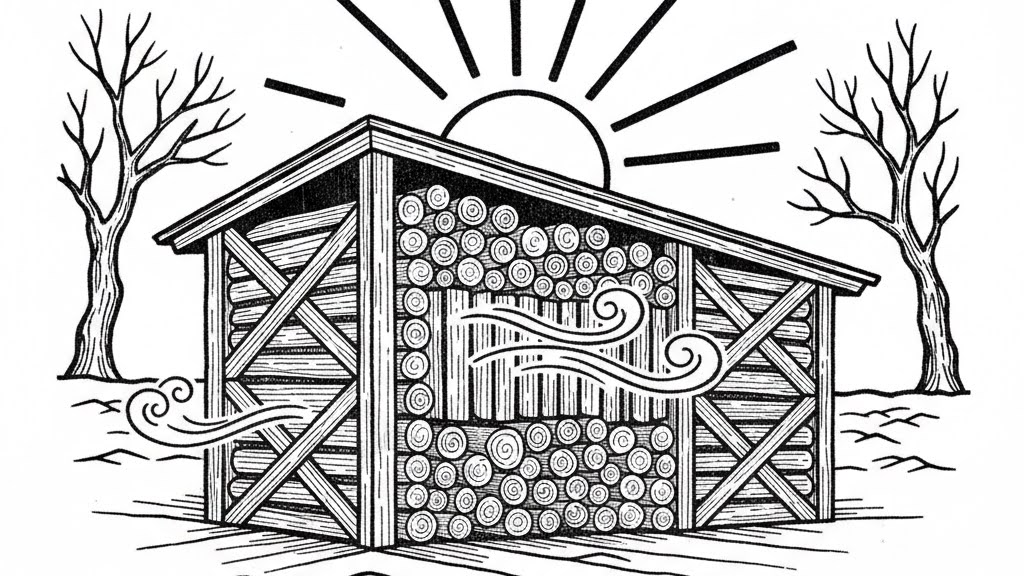

最高の「乾燥」:風通しが問う「関係性」の本質

薪の乾燥は、

木材が持つ水との決別であり、

炎へと至るための変容のプロセスだ。

この変容を加速させるのが、

風通し、すなわち「関係性」の設計である。

薪をただ密着させて積むことは、

風の自由な往来を拒み、

水分の停滞という名の

「孤独」

を与えることに等しい。

最高の乾燥を実現する

「井桁積み」や「シベリア積み」は、

薪同士を縦横に組み、

または意図的に隙間を設けることで、

風という名の「媒介者」を迎え入れる。

特に中央に開けられた隙間は、

煙突効果という自然の法則を利用し、

湿った空気を上へ、

上へと排出させる。

これは、

薪が自ら水分を手放すための

道筋を作り出す行為である。

地面に直置きせず、

浮かせた空間を確保することもまた、

大地からの湿気という名の

「過去のしがらみ」

から薪を解放する。

薪積みの技術は、

薪と風、そして地面との

最適な「関係性」を

構築する知恵なのである。

崩れない構造:安定が問う「必然性」の追求

大量の薪を積み上げ、

自然の力に抗い続ける構造は、

単なる偶然では成り立たない。

安定性は、

「必然性」の追求である。

その構造が崩壊するリスクを排除し、

数シーズンにわたる静的な持続を可能にする。

この必然性を支えるのが、

土台の水平性だ。

土台がわずかでも傾けば、

構造全体の重心がずれ、

いずれ訪れる崩壊の「種」を蒔くことになる。

単管パイプやパレットで

地面の接地をなくし、

完璧な水平を作り出さなければいけない。

積み方の技術では、

両端の「直交積み」がその核心をなす。

この井桁状の壁は、

中央の薪が外部へ拡散しようとする力を受け止め、

全体を一つに結びつける「錨」の役割を果たす。

中央の並列積みは、

できるだけ均質な薪で構成することが望ましい。

なぜなら、

不揃いな薪は構造の中に「不確定要素」を生み出し、

予期せぬ崩壊の引き金となるからだ。

崩れない構造とは、

自然の摂理と重力に逆らうのではなく、

それらを「理解し、利用する」

ことで成立する、

人間の知恵の結晶である。

効率の設計:収納が問う「有限性」との対峙

薪を積む空間は常に有限であり、

我々はその制約の中で最大の成果を求められる。

この「有限性」との対峙において、

効率的な積み方は、

空間と時間の「最適解」

を導き出す行為である。

収納力を最大化するには、

井桁積みを両端に限定し、

中央は最小限の隙間で平行に積む

「密度の追求」

が基本となる。

この高密度な積み方は、

薪の長さの統一によって初めて成立する。

玉切りの段階で薪のサイズを揃えることは、

後工程である薪積みにおける

構造的な美しさと効率を保証するための、

「初期投資」なのだ。

さらに、積み方の効率は、

使用効率と結びつかねばならない。

今燃やす薪と、

まだ乾燥中の薪を明確に分離し、

常に手前から使い始めるという動線設計は、

使いやすさという名の

「利便性の哲学」

を反映している。

奥の薪を死蔵させず、

常に新しい薪に循環させるこの仕組みは、

空間だけでなく、

薪の「存在期間」も最適化する。

効率の追求は、

単なる詰め込み作業ではなく、

薪という資源を無駄なく活かしきるための、

「論理的な配置」なのである。

品質維持:カビと湿気が問う「時間の審判」

乾燥しきった薪の品質を長持ちさせることは、

時間の中で起こる

「劣化」

という名の審判に打ち勝つことを意味する。

湿気とカビは、

薪を炎の資格から遠ざける「腐敗の力」だ。

この審判から薪を護るための鉄則は、

「地面との絶縁」

である。

コンクリートや土の上に薪を直置きすることは、

湿気という名の「地下からの囁き」を薪に許し、

カビという名の「停滞の証」を生み出す。

薪を10cm以上浮かせる空間は、

大地との間に「結界」を張る行為であり、

薪の純粋さを保つための防御線である。

また、

雨対策として上部に屋根を設けることは当然だが、

薪全体をビニールシートで覆う行為は愚策である。

それは外からの雨は防ぐが、

薪から蒸発する水蒸気を閉じ込め、

内部に「密室の湿気」を生み出し、

カビを培養する温床となる。

薪を護るとは、

「湿気」を遠ざけ、

「風」を受け入れるという、

矛盾をはらんだ二つの要求を両立させること。

風通しを確保した上で、

ピンポイントで雨を避ける。

これこそが、

薪の品質を長期間、

炎の直前まで保つための

「弁証法的」な解決策なのだ。

薪積み、それは未来への対話

薪積みは、ただの作業ではない。

それは、最高の炎という

「未来」を創造するために、

乾燥という名の「時間」、

安定という名の「必然」、

効率という名の「有限」、

そして品質という名の「純粋さ」

と対話する、

深遠な営みである。

積み上げた薪は、

技術と覚悟の物理的な記録となる。

その積み方が良ければ、

炎は努力に報いるだろう。

もし不完全であれば、

薪は湿気を纏い、

カビに覆われ、

静かに我々を「審判」する。

この行為を通じて、

自然の法則を学び、

そして自己の規律を問い直す。

薪を積むことは、

未来の自分との、

厳しくも美しい対話なのだ。