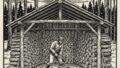

薪を劈くは、本質を内省する行為である

薪割りは、

単なる肉体労働ではない。

それは、深い自己と対峙するための能動的瞑想だ。

斧を振り上げ、

狙いを定め、

一気に振り下ろす。

この一連の動作は、

複雑な問題を解き明かし、

その本質を「劈く」という行為に酷似している。

我々の前に立ちふさがる問題の多くは、

表層的な事象にすぎない。

しかし、薪割りにおいて木理を見極めるように、

問題の根幹、

すなわち最も抵抗の少ない部分にアプローチすれば、

最小限の力で最大の効果を得られる。

斧が薪に食い込む鋭い音、

薪が二つに割れる乾いた響きだけが、

静寂を支配する。

この瞬間こそが、

徹底的な内省の時間だ。

まるで自らの心に巣食う雑念や

不要な思考を削ぎ落としていくかのようである。

薪割りは、

物理的行為を通じて心のカタルシスを促し、

本当に向き合うべき課題、

その本質を鮮明に浮き彫りにする。

力と精神が一体となる、

この行為には奥深い哲学が内在している。

木理を読み解く重みと軽みの哲学

薪を効率よく割るには、

斧の重みを最大限に利用することが必須だ。

力任せに振り回すのではなく、

斧自身の質量に任せて自然に振り下ろすことで、

最小限の労力で薪は美しく二分される。

これは、私たちの人生における

アフォーダンスの発見に似ている。

無理に抗うのではなく、

流れを読み解き、

自然の摂理、

すなわち木理に沿って行動すること。

そうすることで、

余計な摩擦を生むことなく、

スムーズに目標を達成できる。

見事に薪が割れた瞬間、

斧にかかる力が一気に抜ける

「軽み」が訪れる。

この「重み」から「軽み」への移行は、

難題を解決したときの達成感や、

心の重荷が下りたときの安堵にも通じる。

薪割りは、

人生の重い課題に対し、

正しいプロトコルと心構えで

臨むことの重要性を教えてくれる。

それは、力に依存するのではなく、

知恵と洞察力で

物事を乗り越えるという、

まさに重みと軽みの哲学なのだ。

循環のサイクルに身を置く、薪割りという瞑想

現代人は、

ともすれば自然のエコシステムから

切り離された生活を送りがちだ。

しかし、薪割りは、

自然の壮大な循環の中に自らを置く行為である。

木を割って燃料にし、

その熱で暖をとり、

最後に残る灰は土へと還る。

この一連のプロセスは、

生と死、

そして再生という転回を体感させる。

この行為には、

単なる消費ではなく、

自らの手で燃料を生み出し、

自然の恵みに感謝するという、

深いメタファーが込められている。

薪割りは、

心を無にし、

ただ斧を振るうことに集中する、

動的マインドフルネスだ。

一本の薪に集中することで、

思考がクリアになり、

あらゆるコンディションが整っていく。

自然の循環の中に身を置き、

自らの手で暖かさを創出する。

薪割りは、

私たちに真のウェルネスとは何かを問いかけ、

心が安らぐサンクチュアリを

与えてくれるのだ。