目次

1. 自家焙煎の理論的優位性 (The Theoretical Advantages)

自家焙煎の最大の利点は、コーヒーの「鮮度」と「焙煎度のコントロール」を極限まで高められる点にある。

| 項目 | 自家焙煎 (Home Roasting) | 市販品 (Commercial Roasting) |

| 鮮度 (Freshness) | 究極の鮮度。焙煎直後から数日間の「エイジング」を経た最高の状態で飲用可能。酸化による風味劣化を最小限に抑える。 | 焙煎から流通までに時間がかかり、風味がピークを過ぎていることが多い。 |

| 品質管理 | 欠点豆の徹底的なハンドピックが可能。雑味の排除。 | 大量生産のため、ハンドピックの徹底が難しい場合がある。 |

| コスト効率 | 生豆は焙煎済み豆より安価(特にスペシャルティグレード)。長期的なコストパフォーマンスに優れる。 | 焙煎・流通コストが上乗せされる。 |

| 焙煎度の自由度 | 豆の個性を最大限に引き出すためのオーダーメイドな焙煎度合い(ライト、ハイ、フルシティ、フレンチなど)を自由に設定可能。 | 特定の規格に沿った焙煎度合いに限られる。 |

化学的考察: 焙煎後のコーヒー豆は、二酸化炭素などのガスを放出しながら酸化(劣化)していく。このガス抜き(エイジング)の最適な期間は一般に焙煎後2日~1週間とされる。自家焙煎では、このピークに合わせて飲用できるのが最大の強み。また、焙煎時のメイラード反応やカラメル化反応を「狙った場所で止める」ことが、風味の設計において重要となる。

2. 必須道具の選定と初期投資 (Essential Tools & Initial Investment)

特別な専用機がなくとも始められるが、効率と品質向上のためには適切な道具選びが重要。

| 道具 | 役割と選定のポイント | マイスター的視点 |

| 熱源 | ガスコンロ(カセット式も可)。火力調整のしやすさが重要。IHヒーターは器具を選ぶため不向き。 | 焙煎の成否は「火力の安定性」と「熱風の抜け」にかかっている。均一な熱伝導を意識すること。 |

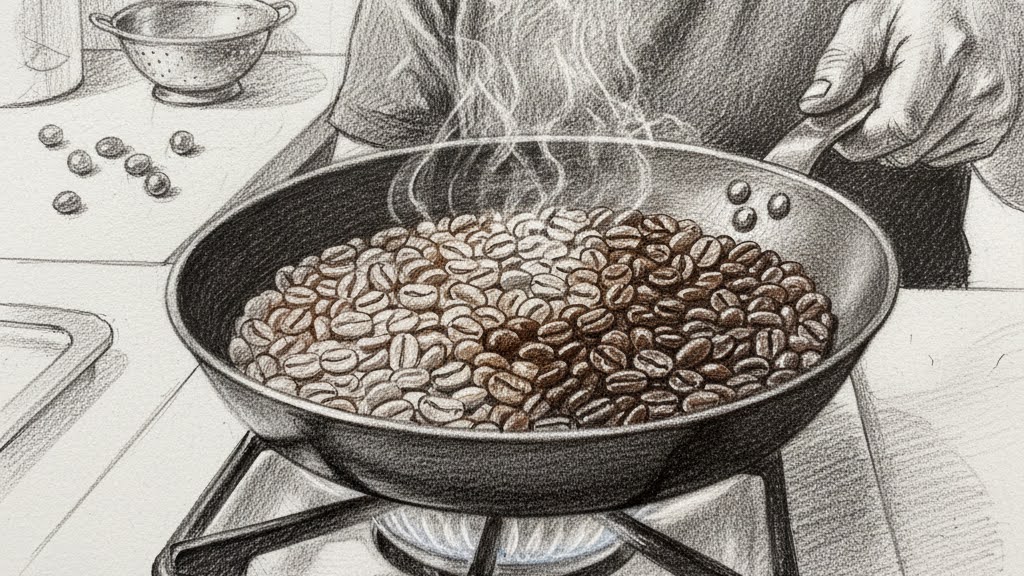

| 焙煎器具 | 手網(網煎り器):直火と熱風のバランスが良く、豆の変化を目視しやすい。フライパン:最も手軽だが、均一に加熱する技術が必要(15分間振り続ける体力も必要)。半熱風式焙煎機(例:MY ROAST):初心者でもムラなく楽に焙煎可能。 | 最初は手網で「火加減とハゼの感覚」を掴む訓練が効果的。専用機導入はその後のステップとして推奨。 |

| 冷却器具 | 金属ザルとうちわ(または送風機)。焙煎完了直後の急速冷却 (Quick Cooling)が必須。 | 冷却が遅れると余熱(自己発熱)により焙煎が進行し(オーバーロースト)、雑味が生じる。理想は30秒以内の冷却完了。 |

| その他 | タイマー(時間管理)、温度計(熱源/豆温度の記録)、記録ノート(再現性向上のため)。 | データロギングは再現性のある焙煎技術の確立に不可欠。時間と温度、ハゼのタイミングを記録せよ。 |

3. 生豆の選択と前処理:ハンドピックの重要性 (Green Bean Selection & Hand-Picking)

(1) 生豆の選び方

初心者には、風味の安定性が高く、欠点豆の少ないスペシャルティグレードの豆が推奨される。

- ブラジル、コロンビア:酸味・苦味のバランスが良く、焙煎しやすい。

- エチオピア(ウォッシュド):比較的柔らかく、熱が入りやすいので注意が必要だが、浅煎りの風味の学習に適する。

- 重要:生豆の水分含量が焙煎時間に大きく影響する(一般に10~12%が望ましい)。

(2) 下準備:ハンドピック

焙煎前の生豆を「欠点豆 (Defect Beans)」と「異物」から選別する作業。

| 欠点豆の種類 | 焙煎後の風味への影響 |

| カビ豆、未熟豆 (Quaker) | 渋み、青臭さ、雑味の原因。未熟豆は焙煎しても薄い茶色のまま残りやすい。 |

| 虫食い豆、割れ豆 | 焦げやすく、焦げた部分が強い苦味や嫌な酸味の原因となる。 |

| 貝殻豆 (Shell) | 均一な焙煎を妨げ、雑味を生む。 |

実践の極意: ハンドピックは、焙煎品質を決定づける最初にして最も重要な工程である。この一手間が、クリアで雑味のない味わいを生み出す。

4. 失敗しないための焙煎理論:熱と時間の管理 (Roasting Theory: Heat Management)

焙煎は、豆の内部で起こる吸熱反応と発熱反応をコントロールする化学反応である。

(1) 焙煎工程の段階

| 段階 | 時間/温度の目安 | 豆の変化(色・音) | 発生する主な化学反応 |

| 乾燥 (Drying) | 0分~4分(~150℃) | 豆が緑色→黄色に変色。蒸発音が聞こえる。 | 水分蒸発(吸熱)。豆の細胞構造が熱に対して安定化。 |

| メイラード反応 | 4分~8分(150℃~180℃) | 豆が黄色→明るい茶色に変色。甘い香り。 | メイラード反応(アミノ酸と糖の反応):香気成分、褐色の生成。酸味成分の調整。 |

| 1ハゼ | 8分~11分(185℃~195℃) | ポンポンと乾いた音。豆が急激に膨らむ。 | カラメル化反応:糖の分解と発熱。内部ガスの急激な放出。 |

| 展開 (Development) | 1ハゼ終了後~2ハゼ開始前 | 濃い茶色。香り成分の生成がピークに。 | 複雑な芳香成分の生成。酸味の減少、苦味の増加。 |

| 2ハゼ | 12分~15分(205℃~220℃) | ピチピチと連続的な軽い音。油分が表面に滲み出る。 | セルロースの熱分解:強い苦味成分の生成。 |

(2) 焙煎度合いの分類と風味特性

焙煎度合いは、酸味・苦味のバランスとボディ(コク)に直接影響する。

| 焙煎度 | 焙煎の目安 | 風味の特徴 |

| 浅煎り(ライト、シナモン) | 1ハゼの途中~終了直後 | 豆本来の強い酸味、フローラル・フルーティーな香り。ボディは軽い。 |

| 中煎り(ハイ、シティ) | 1ハゼ終了後、2ハゼ直前 | 酸味と苦味のバランスが取れている。最もポピュラーな風味。 |

| 深煎り(フルシティ、フレンチ、イタリアン) | 2ハゼ開始~終了後 | 強い苦味、焦げた香ばしさ(ロースト香)。重厚なボディ。エスプレッソに適す。 |

焙煎のコツ: 「煎り止め(Drop)」のタイミングを正確に把握すること。目視、香り、ハゼの音を五感を総動員して判断し、直ちに冷却に移ること。

5. 焙煎後の管理と最適な飲用方法 (Post-Roast Management & Brewing)

(1) エイジング(熟成)の重要性

焙煎直後の豆は大量のCO2(二酸化炭素)ガスを含んでおり、そのまま挽くとガスが邪魔をしてお湯と均一に接触できず、雑味の原因となる。

- 推奨期間:焙煎後2日〜1週間。この間にガスが適切に抜け(脱ガス)、風味が安定する。

(2) 理想的な保存方法

焙煎豆の劣化の四天王「酸素」「光」「熱」「湿気」から守ることが肝要。

| 劣化要因 | 対策 | 補足事項 |

| 酸素 | 密閉保存(キャニスター、バルブ付きの袋)。空気を抜く。 | 酸化は風味が劣化する主因。豆は挽かずに「ホールビーン」で保存する。 |

| 光・熱 | 冷暗所(キッチンの戸棚など)で保管。 | 温度変化の激しい場所は避ける。冷凍保存は可能だが、結露に注意(出し入れの際に常温に戻さない)。 |

| 湿気・匂い | 冷蔵庫は避ける(他の食品の匂いを吸着しやすいため)。 | コーヒー豆は活性炭のように匂いを吸着しやすい性質を持つ。 |

結論 (Conclusion)

自家焙煎は、ただ豆を煎る作業ではなく、

生豆のポテンシャルを最大限に引き出すための科学であり、アートである。

この知識と技術を習得し、最高の鮮度で飲む一杯は、コーヒーマイスターとしての探求心を深く満たすだろう。まずは実践を積み重ね、独自の「ベストローストプロファイル」を確立せよ!