フロイトの構造論(structural model)とは、

人間の精神を三つの構造(心的装置)に分けて捉える理論です。

- エス(Id):

本能的な衝動や欲求の源。快楽原則に従う。 - 自我(Ego):

現実原則に従い、エスと超自我を調整する意識的な部分。 - 超自我(Superego):

道徳、規範、理想を内面化した、良心や理想を司る部分。

つまり、

エス・自我・超自我の三つの部分が葛藤し合いながら、精神活動と行動を決定する

というモデルです。

1. エス(Id):本能的なる「抗菌」の欲動

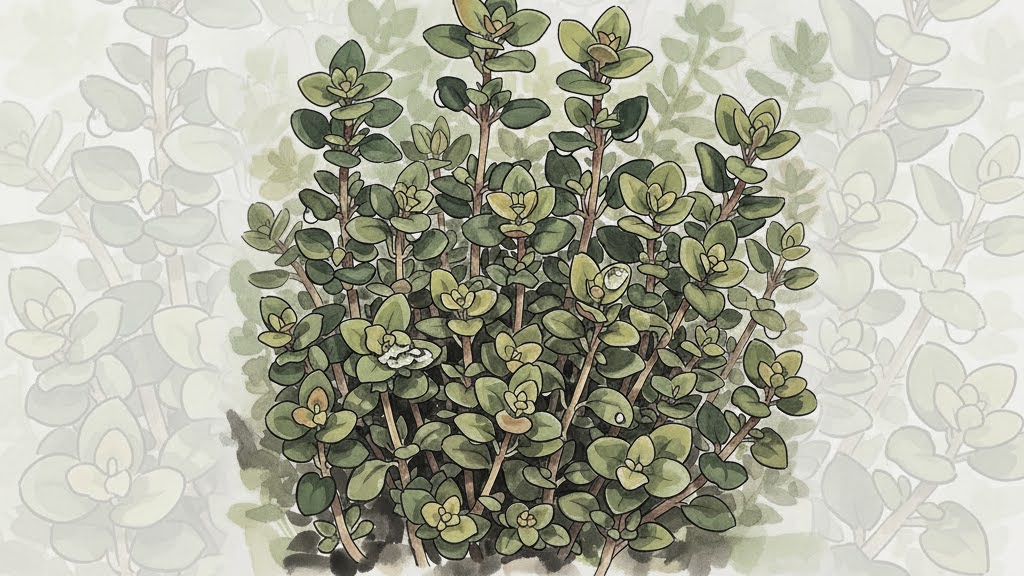

【タイムの強力な殺菌・防腐作用】

- エスは、快楽原則に基づき、本能的で衝動的なエネルギー(リビドー)の塊であり、抑圧された欲望や生の本能を司ります。

- タイムの持つ主成分であるチモールは、強力な殺菌作用を持ち、肉や食品の腐敗(劣化)を防ぎます。

- これは、エスが持つ「生命を維持し、自己を防衛する」という根源的な欲動、すなわち生存本能そのものに対応します。意識的な制御を超えて、環境の脅威(細菌、腐敗)から食卓を守る、本能的な防衛システムとして機能しているのです。

2. 超自我(Superego):社会的なる「規範」と「儀式」

【タイムの歴史的な利用法と薬効】

- 超自我は、道徳原理に基づき、親や社会から受け継いだ倫理観、規範、理想、良心といった「こうあるべきだ」という価値観を内面化したものです。

- 古代からタイムは勇気の象徴とされ、中世ヨーロッパでは悪夢を遠ざける儀式や、葬儀での防腐・清めに用いられました。また、古代ギリシャ・ローマでは公衆衛生(浴場での使用)にも役立てられました。

- これは、タイムが単なる風味付けを超えて、「清浄であるべき」「勇気ある者であれ」という社会的な規範や理想(超自我の理想自我)を象徴し、人々の行動や衛生観念を律する役割を担っていたことを示しています。

3. 自我(Ego):現実的なる「調停」と「適応」

【タイムの料理での利用、風味のバランス】

- 自我は、現実原則に基づき、エス(本能)と超自我(規範)の間の葛藤を調停し、現実世界に適応するための機能です。

- 料理において、タイムは強すぎるエスの欲動(肉の生臭さや脂肪の重さ)を、超自我的な理想(洗練された香りや風味の調和)に近づけるよう、巧妙に風味を調停します。

- 具体的には、エス的な動物性タンパク質の分解(腐敗)を防ぎつつ、超自我的な「洗練された美食」という文化的な要求を満たす最適なバランスを提供します。タイムが持つ繊細でウッディな香りは、現実的な満足(美味しい食事)を実現するための最良の適応戦略なのです。

【結論】

タイムは、エス(殺菌という本能)、超自我(清めという規範)、そして自我(料理という現実的な調停)の三要素が、小さな葉の中に完璧に統合された、「精神の調和」を体現するハーブである、と解釈できます。